味や「料理した感」の最適化を考える

こんにちは。センケイです。

これまでも食事についてはずっと考えてきていて、記事も幾つか書いていました。

時短の研究に夢中になるあまり、ときにはバランスを欠くなどの反省もありました。

しかしそのような反省も活かしつつ、「良い省力化」の方法を考え続け、追求の結果としてひとまずは以下のような成果を得られたと思います。

- 料理にかける意欲にはムラがあるのが普通だし、それで良い

- 完成品の再加工もまた料理の方法を増やせる

- プロセスに意味を持たせれば、精神的な負担を減らせる

- 文化的要素を見出すことで、プロセスに意味が生まれる

しかし、この頃から1年半ほどが経ち、今、自分の食事や料理に対する満足度が遥かに高いものになったことに気付きました。

今回はここ1年半での満足度向上の理由を分析しつつ、再現性のある思考プロセスを記事として残しておきたいと思います。実は、精神的な負担はほとんど増えていないのです。

恐らく大まかには、前回、前々回の記事では、見落としていた以下の観点があったのだと思います。

- 味の満足度と「料理した感」の満足度は区別すべきだった

- 労力と、上記2つの満足度は、比例するとは限らなかった

- 自分が料理に求める最低限の要素を誤解していた

- その結果、全か無か思考に陥ってしまっていた

また、前回既に見出していなかったのにちゃんと言語化できていなかった要素として、精神的な負担と労力もまた比例しない、という点も重要でしたね。

これら見落としていた観点は実は後から気付いたもので、よく友だちとご飯の話をしたり、好きな街で混雑を避けつつも買い物を楽しんだりするという、日々の実践を増やしていたら、その中で自然に取り込んでいたものでした。

まず、センセーショナルで分かりやすい例を1つ挙げた上で、上記の観点と結びつけていきましょう。

お味噌汁を作ると、食事の満足度が倍程度に跳ね上がったのです!

自分が料理に求める最低限の「味」と「料理した感」を分析する

以下は、自分の場合は…という話になってしまいますが、自分が料理に求めるものを誤解していたことが事の発端でした。

その誤認のために、間違って多めに労力を割いたり、それを嫌がったために必要な要素まで削りすぎていたりと、両極端な対応をしてしまっていたのです。

まず、自分が日々の食事に求める最低限の要素は、 (近似的に) 以下でした。

- 温かい

- 噛める

- お米を除き鹹味 (塩味) がある

- 主食が炭水化物である

(近似的に) と書いたのは、ざるそばや、お米を伴わない居酒屋メニューも食べるためです。しかしそれはどちらかというとハレの日の食事で、毎日食べたいケの日の食事は、以上のように整理されると分かってきました。

要するに温かい塩味を噛むということ。ドリンクであれグミであれ、1分以内に準備できるような手間の意味での理想の完全栄養食は…、いずれも2つ以上の点でこれらに反してしまいます。

では自分が料理に求める最低限の要素はかつてどう思っていたのか。そして実際にはどうだったのか。誤認していたものを打消し線付きで書きます。

- ✕ 野菜を切る

- ✕ お肉かお魚を成果物に含む

- ◯ 火で食材を変性させる

そう、自分は料理といえば、「メインディッシュは自分で作らなければ料理した感を得られない」とか、「野菜は自分で下ごしらえしなければ」とか、勝手に思っていたのです。

そしてそれが面倒になった日には (ほとんどの場合がそう)、魚介や野菜がバランス良く揃ったものであるとはいえ、ええいままよとレンチンで済ましてしまっていたのですね。

これはどちらも自分にとってアンチパターンでした。

少なくとも自分は。野菜は面倒なら切らなくて良かったのです。メインのおかずが面倒でレトルトカレーの日でも、小鉢や汁物を一品用意すればそれでも良かったのです。

とにかく火を消さないことが一番大事だったと気付いてきました。

野菜が最初から切ってある鍋用野菜セットや、ラップを外して火にかけるだけで良い既製の鍋セットなどが異様においしく感じることからも、この結論に至りました。火を灯し、そしてその火で材料が柔らかくなったり、風味がついたりするような変性していくことこそ、自分の求める味であり、食欲のスイッチであったのです。

だから、最初は同じクオリティだと思っていた以下の食材群でも、自分にとって実際の満足度は

レンチンおかず < レトルトカレー < 既製品鍋

と序列があったのです。

幸い、これは自分にとって、味と、料理した感、両方の満足度を高める条件になっていました。既製品鍋に火をかけるだけでも、お味噌汁を1つ追加するだけでも、その味が好きだというでけでなく、よし今日は料理をしてやったという気分が高まったわけです。

ただ欲を言えば、具材や味付けを自分で組み合わせている感。これがあるほうがもっと料理した感が高まることも分かりました。

その意味では、お味噌汁の喜びの根幹は、火だけではなく、あれこれ迷って出汁や味噌汁を買う点にもありました。

またその意味では既製品鍋よりも肉野菜炒めのほうが満足度が高いのですが、肉野菜炒めも冷凍のほうれん草を買うことで切る手間を省き、実質8分程度の工数まで短縮できたために、これもまた精神的負担をかなり圧縮した上で実現できています。

自分の場合は…という前提が続きましたが、言いたいことはこうです。

料理といえば (普通は、典型的には) こうという流通したイメージはありますが、自分にとって必要な要素は何かということを、(味と「料理した感」を区別して) 分析するのは、なかなか意味があるんじゃないかな、ということを思ったのでした。

その分析のいかん次第では、労せずしてかなりの満足度が得られる方法も、色々と得られるという実感があったのでした。

なお、精神的負担の削減には、食洗機と、(取っ手の外せる) 食洗機に入るフライパンと鍋の活躍が大きかったことを記しておきます。これで炒め物、鍋物の後続処理も含めた総工数が実際にそれぞれ 10 分程度以下になるわけです。かつ、自動で処理する面白さが、食洗機に対する出し入れという残存する作業の面倒さと打ち消しあってくれます。

このような面白さも重要なエッセンスですが、これについてはここから触れていきます。

プロセスに意味を上乗せする

自動化のような産業化、工業化の夢が人類の文明の一端を担うとすれば、もう一端を担うのは文化ではないでしょうか。

自分が曲がりなりにも食材を加工するとき、そのプロセスが受け継いできている自他国の文化や歴史について考えるのは悪いことではないでしょう。

先程は味噌汁を挙げましたが、これが本邦の伝統的な料理の1つであることはまず疑いないでしょう。しからば家で味噌汁を作るということは、伝統文化の継承、保存、あるいは (味にとどまらない) 過程の楽しみの享受であると言っていいと思うのです。

味噌汁を4杯分程度作り、そのうちの1杯を飲むということは、一日の生活の中に伝統的な文化の味わい、手触り感を組み込むということになるわけですね。

もちろん本邦のものに限らず、コンソメスープや中華スープの制作過程をたしなもうとするならば、そこには伝統文化の息吹があり、それを楽しむことができるというわけですね。

さらには、何県に何味噌が分布しているのかという地理的/地誌的なコンテクストを考えたり、それがどのように成立してきたのかという過程を考えることで、その味わいはさらに深まるものと思われます。

少し見方を変えてみましょう。料理が熱変性という意味での化学的なプロセスなのであれば、そこに基づいて美味しさを考えることで、よりその加工の過程を堪能できるでしょう。

私は特別に味噌汁に詳しいというわけではありませんでしたが、パッと Wikipedia のページを見ているだけでも、なるほど…!と思う知見が湧いて出てきます。

発酵によって高分子であるタンパク質から、低分子のアミノ酸が遊離しているらしいこと。だから、多分ですが、じっくりと味噌をお湯で掻き回して溶かす作業が美味しさの源になるのかな?と思うわけです。

また、味噌汁は焦がすわけではないので、加熱の醍醐味の一つである焦がし、「メイラード反応」による美味しさはないものだと思っていたのですが。なんと味噌になるまでの過程、その中での蒸す過程で、すでにメイラード反応をしているらしいですね。それでどのみち、自分が火に期待した味、お焦げの味が食べれていたのか〜と。とか。これは自分の加熱プロセスを直接彩るわけではないですが、それでも知っておくと、料理全体がいい感じになる感じがしますね。

このように、料理および食材について、文化的、あるいは化学的背景を踏まえることで、料理の過程全体が面白いものになることに気付きました。

これによって精神的負担が低まり、そして美味しさが高まるのであれば、作業工程から生じるストレスを軽減でき、むしろ読書やゲーム、仕事などの休憩時間として活用できる可能性が出てきます。

まとめと付録

ここまでの知見は、汎用化してみれば、もしかしたら読んでくださるかたにも活用いただけるものになるかもしれない…という気持ちもあり、少しまとめてみます。もしかしたら、日頃料理をされている方からしたら、当たり前すぎることを言ってしまっているかもしれませんが…、一応やってみます。

自分の場合は料理のエッセンスは、食材を切ることやメインディッシュを作ることではなく、火を使った熱変性をすることだ、と見ました。一般化すると、

- 自分が料理の味と楽しさに求めるものは、何か。これを煮詰めれば、単位負担あたり最良の料理が出来る

となるのではないかと。

さらに当記事では、同じ労力でも負担を軽減する方法の1つとして、文化や化学の知識に頼るという実践を導入しました。一般化すると、

- 料理を取り巻く知識により、面倒だったはずのプロセスを、楽しく続けられるものに変えやすくなる

と言えるように思います。

最後にせっかくなので、前回までの記事と比べて今回どのようなアップデートがあったかを、「型」で表現してみます。

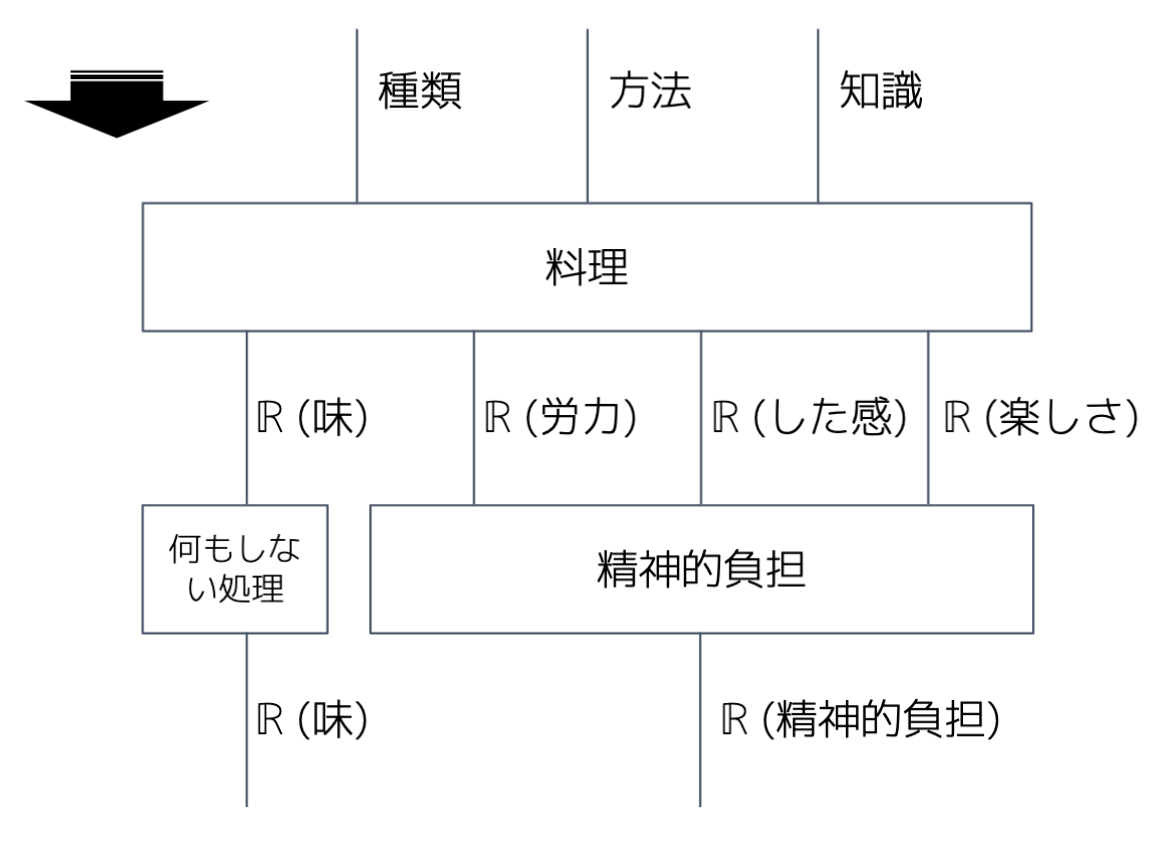

これまでは、料理は、料理の種類と方法を (種類と方法の集合の中から) 定めると、味と労力が (実数値で) 定まる関数 (=写像) だと (近似的に) 考えていました。

つまり、

料理: 料理の種類 ✕ 料理の方法 → ℝ ✕ ℝ

であると。(ℝ は実数全体の集合を表します。)

しかし料理は、「料理した感」と、プロセスの面白さという、さらに別の2つの実数を定めるものだという、新しいモデルを考えることにしました。これを返り値、すなわち矢印の右側に加えてみましょう。

料理: 料理の種類 ✕ 料理の方法 → ℝ ✕ ℝ ✕ ℝ ✕ ℝ

さて、味や料理した感、楽しさは知識によっても変化しそうでした。なので、知識を引数、すなわち矢印の左側に加えてみましょう。

料理: 料理の種類 ✕ 料理の方法 ✕ 料理についての知識 → ℝ ✕ ℝ ✕ ℝ ✕ ℝ

この関数は、労力を定めはしますが、精神的負担を直接出力しません。精神的負担は、労力、料理した感、プロセスの面白さという、3つの実数から定まるものとしましょう。

精神的負担: ℝ ✕ ℝ ✕ ℝ → ℝ

※ ↓↓ 2023/12/21 追記 ↓↓

これ自分で書いててわかりにくいなと思いましたが、楽しさが精神的負担に影響しているとしているという書き方で意図しているのは、楽しさが大きいと精神的負担が小さくなる効果がある、という意図です。

↑↑ 追記ここまで ↑↑

これらをうまく合成すれば、下図のように、種類 ✕ 方法 ✕ 知識 の3つの組み合わせから、理論上、味と精神的負担が計算できることになります。

これは大雑把な粗視化ではありますが、以下のような問いに帰着するために便利な図として活用できます。「許容できる味と精神的負担の組を実現するために、どのような料理の種類、方法、知識がありうるか?」と。

さて、ここでは、種類、方法、知識の3つの集合から、味と精神的負担という2つの実数の集合に移すマップ (=写像=関数) を考えました。(マップと書いたのは、単独の値から単独の値を返すイメージよりも、色んな値のカタマリを色んな値のカタマリに移すイメージを強調するためです。)

しかし、前々回に書いたように、「許容できる味と精神的負担の組を実現するため」の、単独で完璧なものを毎回やる必要はないし、飽きるとも思います (今回、飽きや気分のゆらぎはモデルに組み込みませんでしたが)。

そこでより正確には、続いていく日々の習慣の中で、「許容できる味と精神的負担の (同時) (確率) 分布」を実現するために、どのような「種類、方法、知識の (同時) (確率) 分布がありうるか?」という問いをすることになります。

上の図では、線が集合、四角が写像を表す、集合圏の中での出来事を図示していました。ここで同図を、四角が確率写像を表す、確率ジリィモナドのクライスリ圏だと読めば、(確率) 分布として考えることができます。さらに欲を言えばこの解釈では、料理の結果として味や労力などにムラが出ることも可能になります。が、詳細はここでは割愛しましょう。

ただ、同じ図式を、単独の料理から、日々の料理の習慣へと、便利に読み替えができるということでした。

ここまでありがとうございました!

付録を付けたためにまとめが最下部ではなく、少し↑の位置になりましたが、見出し「まとめと付録」直下を見ていただければと思います。

自分の食事を取り巻く QOL が最近かなり向上したので、それを少し汎用化しようとしてみましたが、部分的にでも役に立てる箇所があったなら幸いです。

それではここまでありがとうございました。

また、料理の立脚する風土やメカニズムのどこかで、お会いしましょう。